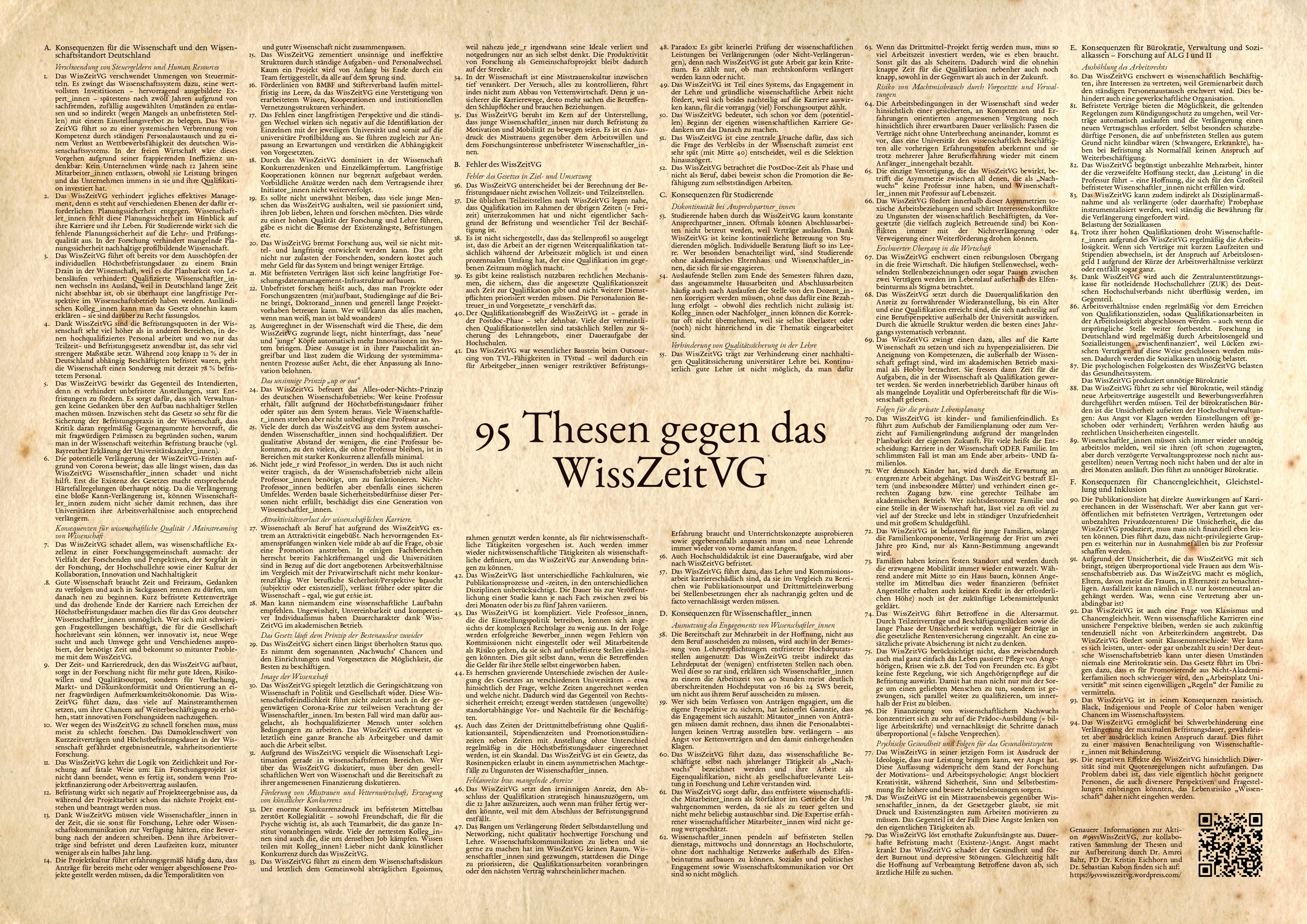

keine zukunft mit wisszeitvg? keine zukunft fürs wisszeitvg!

gastbeitrag im blog von jan-martin wiarda.

Warum die Aktion “#95vsWissZeitVG” so wichtig war – und das bestehende Gesetz den Zielkonflikt zwischen Flexibilität und besseren Arbeitsbedingungen nicht wird lösen können. Ein Gastbeitrag im Blog von Jan-Martin Wiarda von Wiebke Esdar und mir.

Erst kürzlich haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 95 Thesen formuliert, um zu verdeutlichen: Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) bietet kaum Perspektiven für gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Diese Kritik ist berechtigt. Ursprünglich dazu gedacht, endlose Kettenbefristungen in der Wissenschaft zu begrenzen, zeigt sich mittlerweile: Nach der Höchstbefristungsdauer folgt nicht etwa die Entfristung, sondern oftmals das Ende der wissenschaftlichen Karriere.

Das Gesetz mit dem sperrigen Namen steht daher synonym für geringe Chancen auf eine langfristige Karriere-, Lebens- und Familienplanung, eine Benachteiligung von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen (denn nicht jede:r kann sich diese lange Phase der unsicheren Beschäftigung leisten), ständig wechselndes Lehrpersonal, einen riesigen Verwaltungsaufwand und die Sorge, nach etwa 12 Jahren aus dem Wissenschaftsbetrieb herausgedrängt zu werden. Daneben zeigt sich, dass Argumente für das WissZeitVG weit und breit nicht in Sicht sind. Daraus muss die Politik Konsequenzen ziehen.

Heute mag kaum jemand bezweifeln, dass es im großen Umfang prekär beschäftige Wissenschaftler:innen sind, die den Wissenschaftsbetrieb am Laufen halten. Oft immer noch etwas abschätzig als “wissenschaftlicher Nachwuchs” bezeichnet, tragen sie maßgeblich zur Forschungs- und Lehrleistung im deutschen Wissenschaftssystem bei. Doch bleibt für die meisten die Dauerstelle unerreichbar. Stattdessen hangelt sich wissenschaftliches Personal von einem Arbeitsvertrag zum nächsten. Dabei wuchs seit Einführung des WissZeitVG im Jahr 2007 der Anteil des – überwiegend befristet angestellten – wissenschaftlichen Personals ohne Professuren an Hochschulen: nämlich um vier Prozentpunkte auf ca. 82 Prozent. Wohlgemerkt obwohl die Anzahl des hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals im Vergleich zu 2007 insgesamt um die Hälfte gewachsen ist (256.000 im Vergleich zu 173.000).

Das Gesetz war ja gut gemeint, aber…

Dabei war das WissZeitVG ursprünglich gut gemeint. Es sollte die ausufernde Befristungspraxis in der Wissenschaft eindämmen. So sollte die Zwölfjahresregel (in der Medizin Fünfzehnjahresregel) die Endlosschleife an Befristungen für wissenschaftliches Personal beenden. Maximal sechs Jahre für die Promotion, maximal sechs (in der Medizin neun) Jahre für die Phase nach der Promotion, anschließend Entfristung: das sollte die Regel sein. In der Realität kam es anders.

Der Gesetzgeber hat sich bemüht, schlechte Auswirkungen des WissZeitVG zu beheben. Dazu verabschiedete der Bundestag 2016 eine Novelle. Seitdem muss die Befristungsdauer so gestaltet sein, “dass sie der angestrebten Qualifizierung angemessen ist”. Auch muss die Vertragsdauer von Drittmittelbefristungen dem Projektzeitraum entsprechen. Und zusätzlich hat man, neben anderen Anpassungen, beschlossen, dass das WissZeitVG nur für wissenschaftliches Personal gilt. Doch es bleiben erhebliche Probleme bestehen. So müssen noch immer Arbeitsgerichte klären, was genau Qualifizierungsziele sind und was eine angemessene Befristungsdauer ist. Gerade diese Unklarheit ist es aber, die Kettenbefristungen in der Wissenschaft Tür und Tor offen hält.

Nachbesserungen am WissZeitVG werden hier keine Abhilfe schaffen. Denn die eigentliche Krux liegt in einem Zielkonflikt, den keine Novellierung des WissZeitVG lösen wird: Will man die Situation nämlich verbessern und Benachteiligungen ausgleichen, gelingt das bisher nur über Ausnahmen und Verlängerungen für betroffene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Dieser Logik folgend, hat sich der Gesetzgeber in der Vergangenheit ja zurecht bemüht und zum Beispiel mit einer Familienkomponente die Höchstbefristungsdauer pro Kind um zwei Jahre verlängert. Auch wenn bemerkenswert dabei ist, dass Männer, die sich weniger um Kindererziehung kümmern, mehr von der Regelung profitieren, als Frauen, die bis heute traditionell stärker in Care-Arbeit eingebunden sind.

Doch positiv ist: Wer Kinder bekommt oder Angehörige pflegt, bekommt extra Zeit für die Qualifizierung. Aktuelles Beispiel, das derselben Logik folgt: Wer wegen Corona nur eingeschränkt forschen kann, für den ist ebenfalls eine Verlängerung möglich. Doch so fair solche Nachteilsausgleiche daherkommen, so ehrlich muss benannt werden: Nicht die Befristung zu verlängern, ist hier die eigentliche Lösung, sondern im Gegenteil früher zu entfristen! Denn wer zwölf Jahre gelehrt und geforscht hat, ist bestens für die Wissenschaft qualifiziert, weniger jedoch für eine adäquate Beschäftigung außerhalb der Wissenschaft. Das wird auch nach 14, 16 oder 18 Jahren nicht einfacher.

…es ist Zeit zu erkennen: Wir müssen das WissZeitVG abschaffen

Aus diesem Zielkonflikt wird sich das WissZeitVG nicht befreien können. Darum ist es an der Zeit zu erkennen: Wir müssen das WissZeitVG abschaffen und durch ein neues Gesetz ersetzen: Ein Gesetz für Perspektiven in der wissenschaftlichen Laufbahn. Dieses neue Gesetz soll reguläre Befristungen nur während der Arbeit an der Promotion erlauben. Zudem soll es ab der Post-Doc-Phase mit Tenure Track und Dauerstellen klare Karriereperspektiven bieten und Anreize setzen, damit Hochschulen endlich mehr unabhängige, unbefristete Stellen schaffen. Denn Fakt ist, dass es bisher nicht gelungen ist, die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft grundsätzlich zu verbessern.

Das liegt nicht nur am Wissenschaftszeitvertragsgesetz, sondern vor allem an der Stellenstruktur der Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Auch wenn der Bund den Ländern unter die Arme greift, indem er ab 2021 knapp zwei Milliarden Euro jährlich für Hochschulen zur Verfügung stellt, nutzen bisher zu wenig Länder und Hochschulen ihre Spielräume, um mehr Dauerstellen zu schaffen. Eben weil das WissZeitVG die alten Strukturen bestehen lässt. Darum muss der Gesetzgeber Rahmenbedingungen setzen, um einen Kulturwandel in der Wissenschaft anzustoßen.

Erstens soll das neue Gesetz Befristungen klare Grenzen setzen. So sollten nur Promovierende regulär befristet beschäftigt sein. Dabei soll die Vertragslaufzeit des ersten Vertrages mindestens der üblichen Dauer der Promotion entsprechen. Verlängerungen bis zu einer Dauer von sechs Jahren wären zulässig. Zudem sollte festgeschrieben sein, dass mindestens 50 Prozent der Arbeitszeit für die Qualifizierung zur Verfügung stehen.

Zweitens soll das Gesetz eine langfristige Perspektive im Wissenschaftsbetrieb bieten. Diese sieht eine unbefristete Beschäftigung nach der Promotion vor, sei es auf einer Tenure Track-Professur oder einer unbefristeten Stelle im wissenschaftlichen Mittelbau.

Und drittens soll das Gesetz Anreize für Departmentstrukturen und Dauerstellenkonzepte für den wissenschaftlichen Mittelbau setzen, ebenso wie für eine transparente Qualitätssicherung im Tenure Track. Das Ziel soll sein, dass Hochschulen ihre Grundfinanzierung vor allem für Stellen mit Perspektive investieren: Dauerstellen im Mittelbau, Tenure Track-Stellen und Professuren. Damit würden die Haushaltsmittel in Dauerstellen für Daueraufgaben investiert und zu einer sinnvollen Ergänzung zur großen Zahl der befristet eingesetzten Drittmittel.

Fest steht: Nur mit einem Gesetz für Perspektiven in der wissenschaftlichen Laufbahn können wir dauerhaft faire und chancengerechte Arbeitsbedingungen an den Hochschulen schaffen. Gerade auch, um wissenschaftliche Karrieren planbarer und familienfreundlicher gestalten.

Dieser Text erschien zuerst im Blog von Jan-Martin Wiarda.

Wiebke Esdar ist SPD-Bundestagsabgeordnete und Hochschulexpertin. Jule Specht ist Professorin für Psychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und Gründungsmitglied des Netzwerks Wissenschaftspolitik von Sozialdemokratinnen (SPDWisspol).*

Bild von David Adler auf Basis einer Twitter-Aktion von Amrei Bahr, Kristin Eichhorn und Sebastian Kubon.

jule specht.

jule specht.