vorschläge für eine weiterentwicklung der personalstruktur.

vortrag beim kuratorium der humboldt-universität zu berlin.

Die klassische Personalstruktur an deutschen Universitäten ist veraltet. Sie ist geprägt von langen, unsicheren Karrierewegen, ist international nicht anschlussfähig und riskiert, viele hervorragende Wissenschaftler*innen ans Ausland und die Wirtschaft zu verlieren. Grund genug, sich über eine Weiterentwicklung der Personalstruktur Gedanken zu machen. Das haben wir getan und unsere Vorschläge unter dem Titel Departmentstruktur dem Kuratorium der Humboldt-Universität zu Berlin vorgestellt, das darauf mit viel Zuspruch reagiert hat. Gestärkt (und euphorisiert) von diesem Rückhalt gehen wir nun also in die konkrete Ausarbeitung und Umsetzung. Zunächst aber einige Informationen zu unseren Vorschlägen:

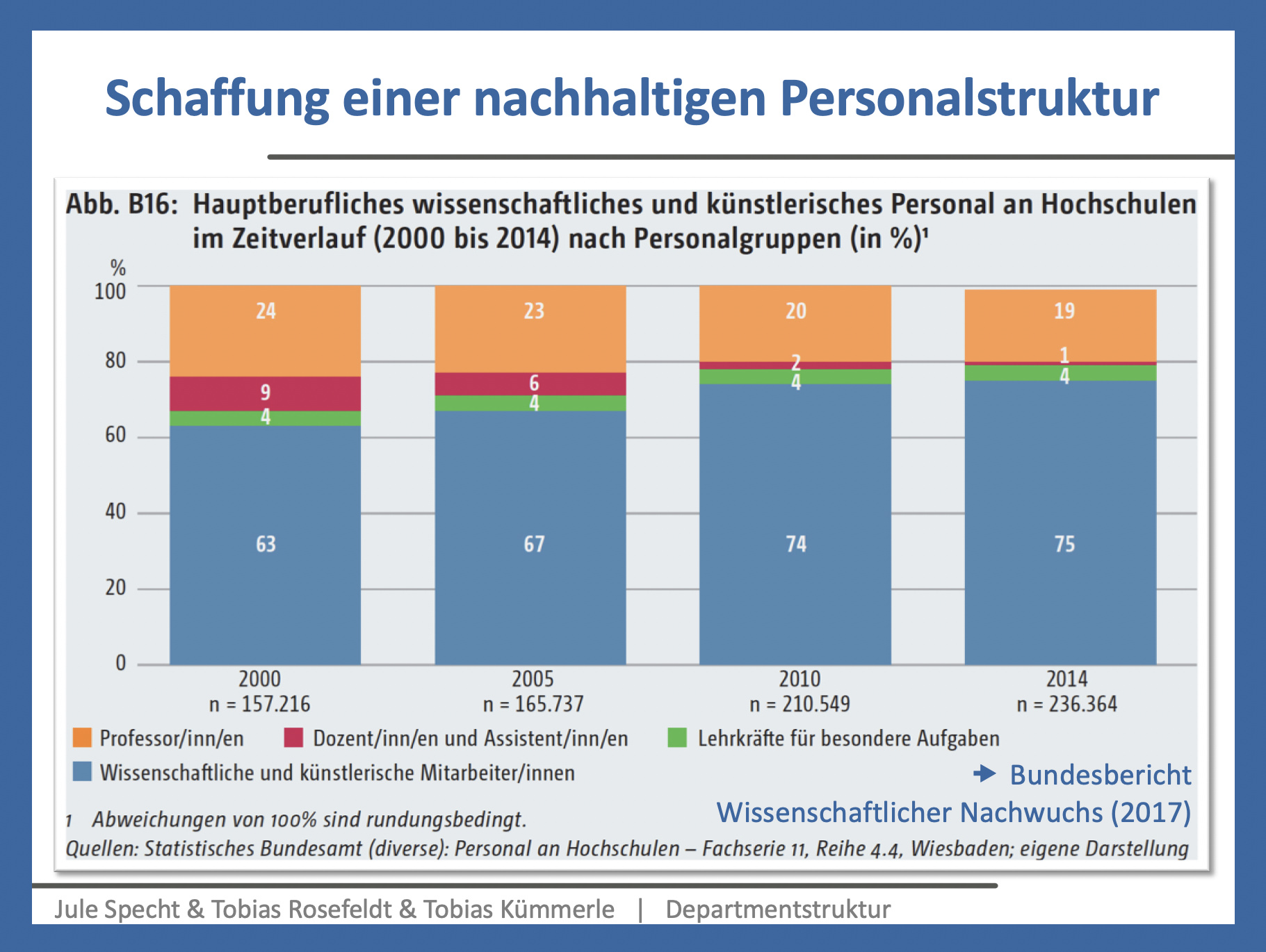

Das übergeordnete Ziel der Departmentstruktur ist die Schaffung einer Personalstruktur, die sowohl leistungsfähig als auch sozialgerecht ist. Dazu gehört, dass sie nachhaltig angelegt ist. Denn: In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist die Zahl der Wissenschaftler:innen im Mittelbau deutlich angestiegen, während die Zahl der Professuren kaum gestiegen ist. Das wird auch in der dargestellten Abbildung deutlich: In den letzten 20 Jahren stieg der relative Anteil des Mittelbaus deutlich an, während der relative Anteil der Professor:innen sank.

Diese Entwicklung hat vor allem zwei Ursachen: (1) Es gibt immer mehr befristete Projektgelder aus Drittmitteln, über die fast ausschließlich befristetes Personal im Mittelbau finanziert wird. (2) Aber auch aus Grundmitteln der Hochschulen werden immer weniger unbefristete Stellen finanziert.

Das heißt: Es ist zwar immer mehr Geld im Wissenschaftssystem - die Ausgaben der Hochschulen sind seit dem Jahr 2000 um 85 Prozent gestiegen - aber das Geld wird vor allem in befristete, weisungsgebundene Stellen investiert. Wäre in den letzten knapp 20 Jahren die Zahl der Professuren proportional zu den Ausgaben der Hochschulen gestiegen, dann hätten wir heute 23.000 Professuren mehr. Und damit auch deutlich mehr langfristige Beschäftigungsperspektiven für junge Wissenschaftler:innen.

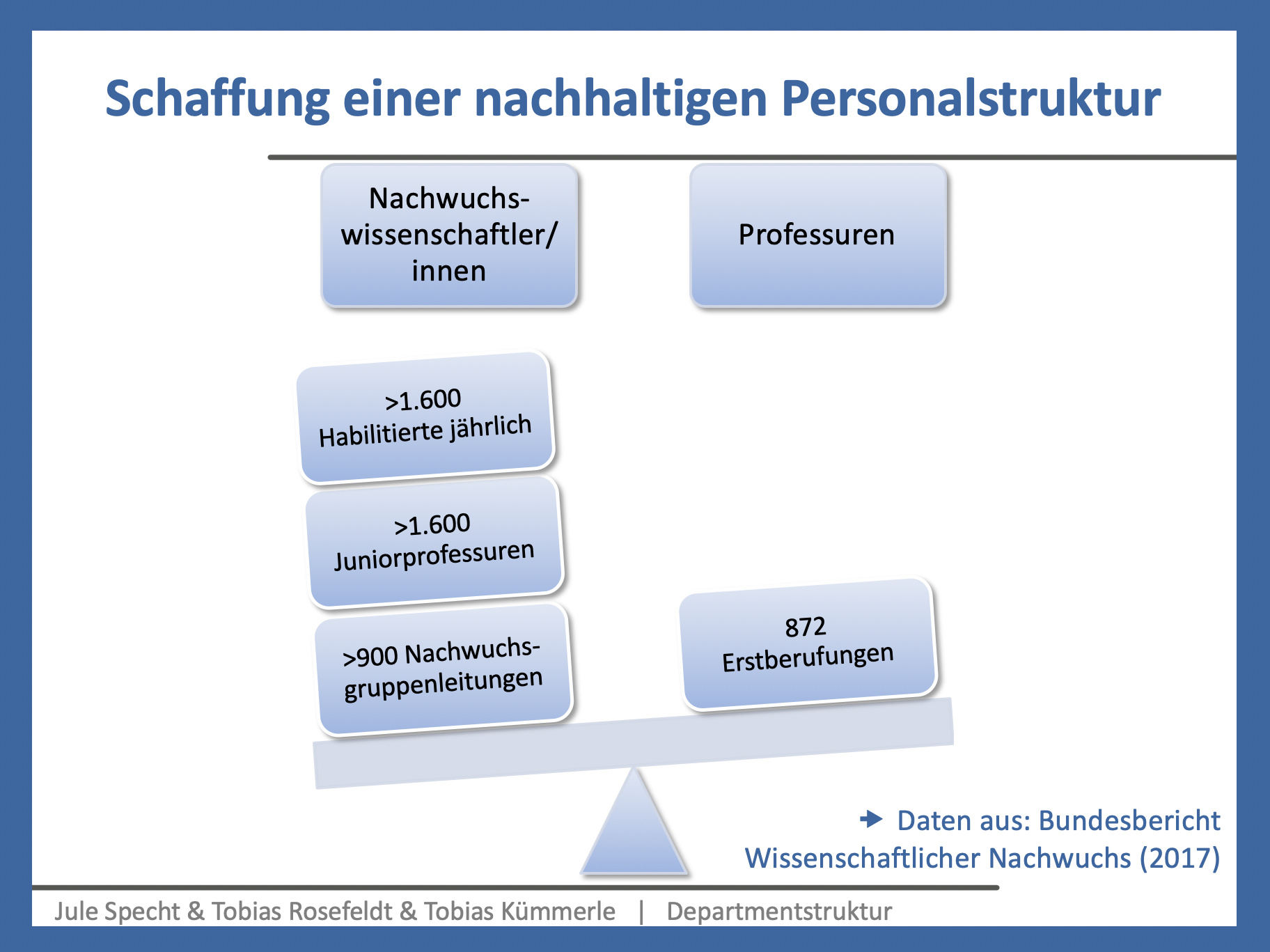

Der nächsten Generation an Wissenschaftler:innen fehlen dadurch langfristige Perspektiven in der Wissenschaft, denn es gibt viel mehr befristete, hochqualifizierte Nachwuchswissenschaftler:innen als Professuren: Über 1.600 neue Habilitierte jährlich, über 1.600 Juniorprofessuren, die bisher nur in einem Bruchteil der Fälle mit einem Tenure Track versehen sind und über 900 Nachwuchsgruppenleitungen (bspw. vom Emmy Noether-Programm oder ERC-Starting-Grants) stehen nur 872 Erstberufungen pro Jahr gegenüber. Wir kommen also auf mehr als 4,7 befristet beschäftigte Wissenschaftler:innen je Professur (der DHV kommt sogar auf 7 zu 1). Das bedeutet: Wissenschaftler:innen, die seit vielen Jahren in der Wissenschaft tätig sind und in Forschung und Lehre hervorragende Leistungen erbracht haben, haben in Deutschland zurzeit keine Chance dauerhaft in der Wissenschaft zu bleiben.

Mit der Einführung einer Departmentstruktur verfolgen wir daher das Ziel, dem jetzigen Trend entgegenzuwirken und eine nachhaltige Personalstruktur zu schaffen. Das kann kostenneutral mit einer langfristig angelegten Personalpolitik gelingen, in der Grundmittel in unbefristet beschäftigte Wissenschaftler:innen investiert werden. Zum Beispiel sollen befristete Stellen nach der Promotion vermieden werden und stattdessen die Zahl der Professuren erhöht werden und die bisher befristeten Postdoc-Stellen in Tenure-Track-Professuren aufgewertet werden. So könnten die besten Wissenschaftler:innen schon kurz nach der Promotion auf Professuren mit Entfristungsoption unabhängig forschen und lehren.

Darüber hinaus mag es Aufgaben an Instituten geben, die nicht von Professuren übernommen werden können oder sollen. Hierfür braucht es Stellen im Mittelbau. Da aber Forschung und Lehre im Allgemeinen Daueraufgaben sind, sollten diese auch im Mittelbau auf Dauerstellen bearbeitet werden. Die dadurch gewonnene Kontinuität wird auch der Qualität von Forschung und Lehre nützen.

Mit diesen Maßnahmen für fairere Beschäftigungsbedingungen wäre gute Arbeit in der Wissenschaft möglich: In einer Departmentstruktur gibt es eine frühere Entscheidung über den Verbleib in der Wissenschaft, verlässliche Perspektiven und damit einhergehend bessere Planbarkeit einer wissenschaftlichen Karriere. Mit einer Departmentstruktur sollen auch Hierarchien in der Wissenschaft abgebaut werden und Kooperationen auf Augenhöhe gefördert werden. Ressourcen (beispielsweise Forschungsgeräte und Räume) sollen am Institut flexibel geteilt statt einzelnen Professuren zugeordnet werden. Ebenso sollen Mitarbeiter:innen im Mittelbau, in Technik und Verwaltung nicht mehr einem Lehrstuhl, sondern einem Institut zugeordnet werden.

Berufungsstrategie

Die vorgeschlagene Personalstruktur wirkt sich auch auf die Berufungsstrategie aus. Schon jetzt spielen Tenure-Track-Berufungen an der Humboldt-Universität zu Berlin eine wesentliche Rolle bei der Gewinnung und Entwicklung des professoralen Personals. Bis zum nächsten Jahr sind ca. 30 Prozent der Neuberufungen als Tenure Track geplant. Das bedeutet, dass Wissenschaftler:innen früh gebunden und weiterentwickelt werden anstatt sie 5, 10 oder 15 Jahre später, wenn sie bereits etabliert sind, teuer anzuwerben. Es bedeutet auch, dass der Fokus darauf liegt, Wissenschaftler:innen zu halten anstatt sie ans Ausland oder die Wirtschaft zu verlieren. Und es würden auch bessere Möglichkeiten geschaffen, Kolleg:innen aus dem Ausland anzuziehen. Wichtige Wissenschaftsstandorte - beispielsweise in den USA und Großbritannien - verlieren aufgrund der politischen Umstände zurzeit an Attraktivität, während Berlin das Potenzial hat, seine Attraktivität als Wissenschaftsstandort mit einer modernen Personalstruktur weiter auszubauen.

Professionalisierung des Wissenschaftsmanagements

Die Anforderungen und die Komplexität des Wissenschaftssystems sind gestiegen und dieser Entwicklung muss auch personell Rechnung getragen werden. Sei es als Unterstützung des Institutsdirektoriums, der Koordination von großen Forschungsprojekten, der Antragsbetreuung und -beratung oder der Studiengangskoordination. An einigen Instituten gibt es bereits sehr gute Erfahrungen mit sogenannten Managing Directors, die auch international verbreitet sind. Mit unserem Vorschlag einer Departmentstruktur sollen daher auch Stellen und Karrierewege für wissenschaftsunterstützendes Personal geschaffen werden.

Chancengerechtigkeit

Die derzeitige Personalstruktur bietet vergleichsweise wenig attraktive Perspektiven und selektiert (auch) anhand von Merkmalen, die unabhängig vom wissenschaftlichen Leistungspotenzial sind, wodurch die Leistungsfähigkeit des Wissenschaftssystems sinkt. Zum Beispiel verlieren wir überproportional viele Frauen, die nach der Promotion die Hochschulen verlassen. Dies betrifft auch Personen mit Kindern oder mit Kinderwunsch, da die Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Familie durch die unsichere Beschäftigungssituation und häufige Umzüge und Pendelei schwierig ist.

Wir schlagen eine Departmentstruktur vor, die nicht nur mehr Professuren schafft, sondern auch schon früher in der Karriere verlässliche Perspektiven aufzeigt. Damit erhoffen wir uns auch, dass Professuren noch vielfältiger besetzt werden können. Beim Strukturwandel müssen daher auch immer die Möglichkeiten für mehr Chancengerechtigkeit mitgedacht werden. Positive Effekte erhoffen wir uns auch darüber, dass in Berlin bereits etwa die Hälfte der Rufe an Frauen geht. Trotzdem sind wir in der Gesamtprofessorenschaft noch weit von einer paritätischen Besetzung entfernt. Eine deutlich erhöhte Zahl an Professuren, die weiterhin chancengerecht besetzt werden, wird den Anteil an Frauen in der Gesamtprofessorenschaft deutlich erhöhen und so zusätzlich zu einem Kulturwandel hin zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen.

Internationalisierung

Die Wissenschaft in Deutschland ist deutlich stärker von Hierarchien geprägt als in anderen Ländern, was auch an der Habilitation liegt, die lange verbreitet war und es in einigen Fächern auch weiterhin ist. Das geht mit einer langen Abhängigkeit zu weisungsbefugten Professor:innen im Laufe einer wissenschaftlichen Karriere einher. Das ist für junge Wissenschaftler:innen nicht attraktiv und auch für internationale Wissenschaftler:innen oftmals nicht verständlich. Im internationalen Vergleich ist es unüblich, die Wertschätzung gegenüber Professor:innen in der Anzahl ihrer aus Grundmitteln finanzierten Mitarbeiter:innen auszudrücken. Internationale Kolleg:innen vermissen dagegen ein großes Kollegium und damit vielfältige Kooperationspartner:innen. Mit einer Departmentstruktur - bestehend aus mehr unabhängigen Professuren bereits ab einer frühen Karrierestufe - würde daher eine international anschluss- und wettbewerbsfähige Personalstruktur geschaffen werden, die insbesondere für die Disziplinen notwendig ist, die international um Wissenschaftler:innen konkurrieren.

Für die Einführung einer Departmentstruktur müssen auf mindestens drei Ebenen bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden: auf Ebene der Institute, der Hochschulleitung und der Politik.

Institute

Die Initiative für eine Weiterentwicklung der Personalstruktur muss bottom-up - also aus den Instituten - kommen. Mittlerweile gibt es an 10 Instituten der Humboldt-Universität zu Berlin Interessent:innen an der Departmentstruktur und diese kommen aus so unterschiedlichen Fächern wie Philosophie, Geographie und Psychologie, Biologie und evangelische Theologie, Physik und Germanistik, Geschichte, Kulturwissenschaft und British Studies. In meinen bisherigen Gesprächen mit den Kolleg:innen wurde deutlich, wie unterschiedlich die Ausgangsvoraussetzungen sind, die Zahl der Studierenden und Doktorand:innen, der befristeten Postdocs und Professuren, die Höhe der Drittmittel und der Bedarf an professionalisiertem Wissenschaftsmanagement. Die Umsetzung einer Departmentstruktur wird daher immer institutsspezifisch sein und muss den Bedürfnissen und Gegebenheiten am Institut Rechnung tragen. Wie eine Umsetzung dann konkret aussehen kann, muss in statusgruppen-übergreifenden Task Forces gemeinsam erarbeitet werden.

Hochschulleitung

Aller Tatendrang bei der Weiterentwicklung der Personalstruktur hin zu einer Departmentstruktur an den Instituten wird nur dann zu tatsächlichen Änderungen führen, wenn die Hochschulleitung offen dafür ist und ihre Unterstützung bei der Umsetzung zusagt. Das war auch ein Grund, warum wir nach vielen Gesprächen an den Instituten nun vor dem Kuratorium vorgesprochen haben, um auszuloten, ob unser Engagement erwünscht (oder vergebliche Liebesmüh) ist.

Politik

Ein Strukturwandel braucht viel Engagement der Institute, Ausdauer und Mut etwas Neues zu wagen. Anreize kann dafür die Politik bieten, indem sie die Institute, die bei der Einführung einer Departmentstruktur vorangehen wollen, unterstützt. Das kann beispielsweise in Form von zusätzlichen Managing Director-Stellen geschehen, um den Transformationsprozess, der gerade am Anfang einen erheblichen Mehraufwand bedeutet, erfolgreich umsetzen zu können. Steffen Krach, unser Berliner Staatssekretär für Wissenschaft, hat seine Unterstützung für die Einführung von Departmentstrukturen erfreulicherweise zugesagt.

Im Anschluss an meine bis hierher dargestellten Ausführungen haben meine Kollegen und Mitstreiter Prof. Dr. Tobias Rosefeldt aus der Philosophie und Prof. Dr. Tobias Kümmerle aus der Geographie dem Kuratorium ihre persönliche und institutsspezifische Sicht auf das Thema Departmentstruktur dargestellt.

Tobias Rosefeldt hat zu diesem Thema einen lesenswerten Artikel in der FAZ mit dem Titel Für eine Universität ohne Mitarbeiter veröffentlicht, in dem er seine Argumente für einen Strukturwandel darstellt. Zusammen mit weiteren Kolleg*innen aus der Philosophie veröffentlichte er außerdem ein Positionspapier mit dem Titel Nachhaltige Nachwuchsförderung: Vorschläge zu einer Strukturreform an Instituten für Philosophie.

Zusammen mit Tobias Kümmerle war ich Mitglied der Jungen Akademie an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. Dort haben wir zusammen mit weiteren Mitgliedern den Debattenbeitrag Departments statt Lehrstühle: Moderne Personalstruktur für eine zukunftsfähige Wissenschaft veröffentlicht, der an das frühere Positionspapier Nach der Exzellenzinitiative: Personalstruktur als Schlüssel zu leistungsfähigeren Universitäten anknüpft.

Die große Offenheit und der nachdrückliche Zuspruch der Mitglieder des Kuratoriums der Humboldt-Universität zu Berlin sowie die Zusage unserer Präsidentin, Departmentstruktur-Initiativen umzusetzen, sofern Institut und Fakultät das mittragen, hat bei uns zum einen große Freude zum anderen weiteren Tatendrang ausgelöst. Der nächste Schritt ist jetzt, mit den Kolleg*innen und Instituten zu überlegen, wie eine Weiterentwicklung der Personalstruktur an ihrem Institut konkret aussehen kann.

jule specht.

jule specht.